そば切り 発祥の郷

そばきりはっしょうのさと

中央本線

道の駅案内板に出てくる大和村は、平成17年(2005) 11月1日、隣接する塩山市及び勝沼町と合併して甲州市となり、大和村域は甲州市大和町となった。

大和村(現 甲州市)内にある天目山栖雲寺はそば切り発祥の地とされ、石碑も設置されている。

写真

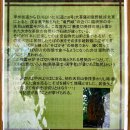

碑文

そば切り発祥の郷 手打ちそば

そばきりとは?

甲州街道から日川沿いに県道218号(大菩薩初鹿野線)を北東に上ると、渓谷美で知られた“竜門峡”の近くに臨済宗の寺・天目山栖雲寺がある。この境内に「蕎麦切発祥の地」と書かれた大きな茶色の自然石の石碑が建っている。

そばが日本に伝来したのは奈良時代以前と言われるが、そばの食べ方は脱穀したそばの実をそのまま雑穀類に混ぜて煮たり そば粉を練った“そばがき”の形態であり、細く切って“麺”(=そば切り)の形態で食べるようになったのは室町時代のころと思われる。

ここ栖雲寺が そば切り発祥の地とされる根拠の一つとして、天野信景という人物(尾張藩士・国学者)が書いた『塩尻』という随筆に、「蕎麦切りは甲州よりはじまる。初め天目山参拝多かりし時 参拝の諸人に食を売るに そばを練りて旅籠とせしい、其後うどむを学びて今のそば切りとなり…」

という記述があることが挙げられる。当店では唯一甲州市産そば粉を使用して

毎朝手打ちにて提供しています。

道の駅「甲斐大和」

Kaiyamato村の紹介

大和村は、山梨県甲府盆地の最東端に位置し、面積は43.31k㎡で周囲を2,000m級の山々に囲まれた山村であります。県内の幹線交通網である国道20号、中央自動車道JR中央線が村内を通過していて、交通の便は極めてよい村です。

村の主産業は農業・石材業で、農業はぶどう・もも・すももの果実を主体に生産され、石材は特産の甲州鞍馬石が灯籠・水鉢等の庭石に加工され販売されています。

歴史的には、甲州国主の武田勝頼公が田野の地で自刃し、勝頼公一族の菩提寺として景德院があり、天目山栖雲寺には武田家ゆかりの文化財も数多くそば切発祥の地としても知られています。

大和村ホームページアドレス http://www.vill.yamato.yamanashi.jp/道の駅について

「道の駅甲斐大和」は、大和村の申請に基づき、建設省(当時)より、山梨県内題2号の「道の駅」として登録されました。(平成5年2月23日)

「道の駅」は、一般国道で安心して利用できる道路利用者のための休憩施設で、休憩・情報発信・地域連携の3つの機能を併せ持つ個性豊かなにぎわいの場として、快適で質の高いサービスを提供するものです。

道の駅「甲斐大和」は、大和村が食堂・売店・インフォメーション・農産物直売所などを備えた情報交流施設、トイレ、駐車場の一部を整備し、国土交通省が駐車場の一部と道路情報施設を整備しており、地域の特色を生かした休憩施設を形成しています。

ピラミッド型の屋根が特徴で、特産品として、うらじろまんじゅう・不動尊みそ・ソルダムワイン等を販売しています。