追分節 発祥の地

おいわけぶしはっしょうのち

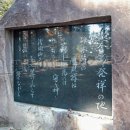

しなの鉄道 信濃追分駅の北西 約1km。 浅間神社(北佐久郡軽井沢町追分1155-7)の境内, 本殿手前の東側(郷土資料館下)に 大きな自然石でつくられた 「追分節発祥の地」碑が建っている。近くには 芭蕉の句碑 もある。

江差追分・松前追分・本荘追分・南部追分・秋田追分・越後追分……などなど 全国各地に「追分」と呼ばれる民謡がある。これらの源流は 信州追分宿で生まれた 「追分節(信濃追分)」だと言われる。

中山道・北国街道で唄われた「馬子唄」が追分の宿において酒席で唄われるようになり, 「追分節」と呼ばれるようになった。 これが全国に伝わり変化して その土地ごとの 独特の歌詞と三味線がついたものである。

木漏れ日ぎんぎんの公園なので、通りかかると度々見てきたが、絶好の曇天日和だったので慌てて撮ってきた。説明は新調され、ささやかながら外国語版も追加されていた。

写真

碑文

追分節発祥の地

碓氷峠の

権現様は

わしが為には

守り神浅間山さん

なぜ焼けしやんす

裾に三宿を

持ちながら石碑建立実行委員会

書家 稲垣黄鶴 書

平成七年六月吉日石碑建立発起人

(略)

施工 掛川造園

追分節発祥の歴史過程

江戸初期、軽井沢は関東・信濃・北陸方面を結ぶ玄関口として重要視され、中山道が整備改修されると、東海道とともに江戸と京都を結ぶ重要幹線として、街道の様相も一変してきた。

慶長九年(一六〇四) 宿駅が制定され、軽井沢・沓掛・追分の三宿が設けられ、更に寛永十二年(一六三五)参勤交代制度とともに三宿は諸国の大名通過などで繁栄をきわめた。なかでも追分宿は中山道と北国街道の分岐点として栄えた。軽井沢は浅間根越の三宿として名高く、かつ、関東・上州方面への物資や旅客輸送のため、東信一帯の中馬や馬子衆の一大集結となった。かかる歴史的・地理的条件からして必然的に労働歌的馬子唄が生まれる素地が十分にあった。「碓氷峠の権現様は わしがためには 守り神」

浅間山の自然や碓氷峠の熊野権現を、馬子たちは自分の守り神として畏敬の念を持って歌っていた。その馬子唄に軽井沢三宿の飯盛女たちが、二上り・三下り・本調子の三味線伴奏の手を工夫した。元歌と思われる馬子唄時代の代表的な歌詞、「わしがためには」の部分を諸客に対する語として「主のためには」と替えたり、新作歌詞や囃子詞も付け「追分節」が完成された。 なかでも三下り調の追分節(馬子唄調・座敷唄調)はその主流となって、諸国に広く伝承伝播され、特に関東以北では新潟県の越後三下り(越後追分の母体)、秋田県の本荘追分になり、更に北海道に渡って江差三下り(江差追分の母体)などに発展していったとされている。かかる点から「追分節」は諸国にある追分節の源泉といわれ、それが今日の定説となっている。

「追分節発祥の地」

石碑建立実行委員会

追分節発祥の地碑

江戸時代、主要道路の一つ中山道を利用した旅人は、難所である碓氷の峠を通過し、江戸と京都の間を往復した。この碓氷峠を中心に駄賃付けの馬子達が仕事唄として「馬子唄」を唄いつづけてきた。この元唄は「軽井沢宿」「沓掛宿」「追分宿」の飯盛女たちの三味線等により洗練され(追分節)として成立した。馬子唄に三味線の手が入り、座敷唄になったことにより、諸国に広く伝播され有名になったものである。追分、浅間神社に平成7年、石碑建立実行委員会により建てられる。

Birthplace of Oiwake-bushi

Edo era travelers on the Nakasendo Road made a roud trip between Edo and Kyoto viaa difficult point, the Usui Pass. At the Usui Pass, packhorse drivers traditionally sang Mago-uta songs as they worked. These songs became Oiwake-bushi, such as "Karuizawajuku", "kutsukakejuku" and "Oiwakejuku", while being sang by women performaners at inns, with an accompaniment of shamisen, a Japanse musical instrument.

This monument at the Asama Shrine was built by the Monument Establishment Committee in 1995.追分節발상의 地碑(오이와케발상의 지비)

江戸시데에 주요도로의 하나인 中山道을 이용했던 여행자들은 험한 確氷의 고개를 넘나 들면서 江戸와 京都사이를 오갔다고 한다. 그 稚氷峠를 중심지역으로 심부름 삯부의 마부들이 일하면서 [馬子唄]를 게속 불러왔다. 그 원 노래는「軽井沢宿」,「沓掛宿」,「追分宿」의 飯盛女들의 三味線에 의해 세련되었고 追分節로서 성립했다. 馬子唄에 三味線의 손이 뻗치고 座敷唄로 된 것 때문에 여러 나라에 널리 알려지면서 유명해 졌다고 한다.

追分、浅間神社는 平成7년(1995年)에 석비거립실헹위원회에 의해 세워졌다.追分节发祥之地碑

在江戸时代,利用主要道路之一的中山道的旅行者们,经过险峻难行的礁冰山,往返于江戸与京都之间。在这礁冰山峽以租马维生的人们造了“马子歌”。他的原歌为“轻井泽宿”,“沓掛宿”,“追分宿”的飯盛女用三弦琴奏唱的歌。这也是追分节的由来。马子歌加上三弦琴,在座席上吟唱,所以后米还广为流传。追分于平成7年(1995年)于浅间神社由石牌建立委员会所建。