長尾氏発祥の地

ながおしはっしょうのち

東海道本線・京浜東北根岸線 大船駅の北1.2km、御魂神社社殿の裏手の長尾氏館跡(横浜市栄区長尾台町372)の説明に謳われている。また、裏手の道路端には長尾砦の説明が設置されている。

この一帯がかつての相模国鎌倉郡長尾郷に相当する。

長尾氏は、桓武平氏の流れを汲む鎌倉氏の一族、鎌倉権五郎景政の子孫がこの地に居住し、地名にちなんで長尾氏を称したのが始まりとされる。この地は、古くから長尾氏の拠点として栄え、長尾氏館跡や長尾御霊神社など、長尾氏ゆかりの地が今も残されている。特に、長尾御霊神社は、長尾氏発祥の地として、その歴史を伝えている。

長尾氏は、源頼朝が挙兵した石橋山の合戦では、一時平氏側に与したが、その後源氏に帰属し、鎌倉幕府の御家人として活躍した。

しかし、宝治元年(1247) に起きた宝治合戦で三浦氏に味方したため、名字の地を没収され、一時期は衰退した。その後、長尾氏の一部は上杉氏に仕え、室町時代には関東管領山内上杉氏の家宰として、あるいは越後の守護代として勢力を拡大し、戦国時代には上杉謙信を輩出したことで知られる。

写真

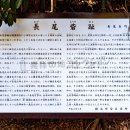

碑文

戦国大名、上杉謙信の祖

長尾氏の居館跡保元・平治の乱後、平清盛政権時代となり伊豆に流されていた頼朝が平家打倒の兵を石橋山で挙げたのは治承四年(一一八〇)八月のことだった。

このとき平家側の総大将は大場景親で、先陣は弟俣野五郎景尚と家臣、当長尾台の長尾兄弟。源氏は岡崎義実の嫡男真田与一、陶山文三主従だったが、与一の討死で敗れた頼朝等は山中を逃げまどい五日後、岩浜から房総へ船で敗走したことは戦記に大書されている。

渡海後の頼朝は房総の豪族を御家人とし反撃に転じた。鎌倉入りには当初、頼朝に敵対した武相の豪族等が御家人として加わり、長尾兄弟も亦同様だったが俣野氏は生涯を平家に尽くした。

頼朝は平家を亡ぼし鎌倉幕府を樹立したが頼朝死後は北条氏の時代となった。しかし元弘三年(一三三三)北条氏も新田義貞によって滅ぼされ、南北朝争乱で勝者となった足利氏は京の室町幕府の出先機関として鎌倉府を設けた。長尾氏は是に仕え次第に強大となり、戦国時代に長尾景虎はついに上杉謙信と称し、関東管領から戦国大名として北は出羽、南は上野、西は加賀に至る広大な領土を有した大大名として知られた。

この長尾台は戦国史を飾る名将上杉謙信の先祖、長尾氏の発祥の地である。平成十一年五月吉日建之

大正地区歴史散歩の会

長尾砦跡 長尾台町

長尾砦趾は戦国時代に小田原北条氏が築いた

玉縄城 の出城 、 長尾砦の趾といわれる。しかし長尾の名は古く鎌倉以前にまでさかのぼる。

やかた

この地に鎌倉武士長尾氏の館 があったといい、昭和五十五年、農地整備に伴い横浜市埋蔵文化財調査委員会の発掘調査が行われ縄文 時代 から中世にかけての遺物が発見されているほか、現在まで、この付近から五輪塔 、板碑 、陶磁器 等が出土している。

長尾氏は平安時代の武将で、源 義家 に従って後三年 の役 で活躍した鎌倉武士の祖ともいえる鎌倉 権五郎 景政景政 の子孫がこの地に住んで長尾 次郎 と名のったと伝え、これが鎌倉長尾氏の始祖だという。この地の御霊 神社(別名権五郎神社、本社は鎌倉坂ノ下 )は景政を祭神とするから、長尾氏の祀った祖先神である。次郎の子孫という長尾定景 は、治承 四年(1180年) 八月の石橋山 の合戦で源 頼朝 を護るため俣野 五郎 景久 とくみ討ちをしていた佐那田 与一 義忠 を討ちとった人物だと源平 盛衰記 にある。又、建保 七年(1219年)一月、三代将軍源 実朝 を殺害した別当 公暁 をを討った人でもある。その子影茂 は宝治 元年(1247年)六月の三浦 泰村 の乱(宝治の乱)で泰村方につき、泰村が敗れたので北条 時頼 軍に襲われ、影茂父子は源頼朝の建てたという法華堂 で自刃 した。ここに鎌倉長尾氏は滅亡したのだが、室町時代にその一族、長尾景仲 が活躍したし、戦国時代に長尾顕方 等の一族の屋敷があたっというから、その後も一族の子孫達がこの旧長尾郷一帯に定着していたと考えられる。

戦国大名で有名な上杉 謙信 も、越後国 守護代 の長尾氏で、長尾景虎 といい、後に関東 管領 上杉 氏の末裔 を迎えてその養子となり上杉氏を名乗ったのだから、その先は鎌倉長尾氏である。その時代、小田原北条氏が関東一円に勢力を拡大する中で、長尾顕方等の一族もその勢力下に組み込まれ、玉縄城主北条 綱成 の領地とされ、長押しの屋敷のあった長尾台に長尾砦が築かれて、柏尾川流域一帯を掌握する根拠地となり、三浦 ・武蔵 方面への支えとしたのである。平成4年3月

横浜市栄区役所