埼玉県名 発祥之碑

さいたまけんめいはっしょうのひ

秩父鉄道 行田市駅から 南東に3km。県立さきたま古墳公園にあるさきたま資料館近くに 自然石で作られた大きな石碑が建つ。すぐ東側には なだらかな曲線を見せる「瓦塚古墳」が見える。

さきたま古墳公園は, 東日本最大の古墳群を中心に整備された公園で,昭和51年(1976) に開設され 30万㎡の面積がある。園内には「丸墓山古墳」(日本一の面積の円墳)をはじめ 9基の古墳があり,国の史跡に指定されている。

明治4年(1871), 廃藩置県によって 埼玉県(県庁所在地:岩槻)と入間県(同:川越)ができた。

明治6年(1873) 入間県は群馬県と合併し 熊谷県と改められた。

(現在の群馬県とは区域が違う。県庁所在地:熊谷)

熊谷県の群馬部分が群馬県となり、明治9年(1976), 埼玉県と熊谷県が合併し 現在の埼玉県になり,明治23年(1890) になって 埼玉県の県庁所在地は 浦和になった。

この地には古くから「埼玉(さきたま)」という地名が存在しており、『万葉集』にも「さきたま」と詠まれた歌が収録されている。

この「

明治維新後、日本は廃藩置県によって大きく行政区画が再編された。明治4年(1871) に岩槻県、忍県、足利県、笠懸県、館林県、岩鼻県の一部を統合して「埼玉県」が誕生した。この際、旧埼玉郡の領域が広範囲にわたっていたこと、そして歴史的な知名度があったことから、新設された県の名前に採用された

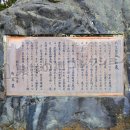

写真

碑文

埼玉県名 発祥之碑

埼玉県知事 畑 和 書

埼玉県名の由来

明治4年11月14日, 現在の県域に「埼玉県」と「入間県」を設置するとの太政官布告が出された。これが埼玉県の誕生である。以後, 幾度かの変遷を経て,明治9年8月に現在の埼玉県の区域が定まった。「埼玉」が県の名称とされたのは, 当初の県の管轄区域の中で, 最も広いのが, 埼玉郡であったことによる。

埼玉郡は, 律令による国郡制度が発足した当初から設置された郡とみられ, 当初は前玉(さきたま)郡という表示も行われ, 正倉院文書神亀3年(726)の山背(やましろ)国戸籍帳には「武蔵国前玉郡」の表記が見える。また, 延喜式神名帳にも埼玉郡の項に「前玉神社ニ座」とある。

ここ行田市埼玉(さきたま)の地は, 巨大古墳群の所在地であり, また「前玉神社」の鎮座する場所でもある。おそらく埼玉郡の中心地であったと考えられるので, ここに碑を建て, 県名発祥の記念とする。昭和62年4月

埼玉県

コメント