渡辺・渡部等の姓の発祥の地

わたなべのせいのはっしょうのち

大阪地下鉄 本町駅南側にある

「渡部」は、古代に

摂津源氏の祖、源頼光の四天王の一人である渡辺綱に由来する。渡辺綱は平安時代中期の武将で、源頼光に仕えて活躍し、とりわけ大江山の酒呑童子退治や羅生門の鬼退治の逸話で知られる。綱が住んでいたとされる地が渡辺の津(現在の大阪市北区中之島付近)であり、この地名にちなんで渡辺を姓とした。これが渡辺姓の始まりである。したがって、渡辺姓は実在の人物を起源とする、比較的明確な由緒を持つ姓である。

なお、姓氏は全国で発生したものが多いが、渡辺は当地にて発生して全国に散ったと考えられている。

- まるもち 倶楽部

https://www.marumochi.club/archives/326(予備.zip) - 日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASIH24H0A_U6A220C1AA2P00/(予備.zip) - 坐摩神社

http://www.ikasuri.or.jp/

写真

碑文

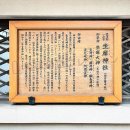

摂津国一之宮

坐摩 神社(旧官幣中社)御祭神 坐摩大神(五柱の神の総称)

生井神 ・福井神 ・綱長井神 ・波比岐神 ・阿須波神 御由緒

神功皇后新羅より御帰還の折、淀川南岸の大江田簑島、後の渡辺の地に奉祀せられたことに始まる。

延喜式神名帳には摂津国西成郡の唯一の大社と記され、住吉より産土神として今日に至る。

坐摩(いかすり)の語源は、土地又は居住地を守り給う意の居所知(いかしり)が転じたものと伝わる。

天正十年(一五八二)豊臣秀吉の大坂築城の際替地を命ぜられ、寛永年間現在地に遷座。現在の鎮座地名を渡辺と称するのは元の地名が移されたことによる。故に全国の渡辺・渡部等の姓の発祥の地とされる。

明治天皇御降誕に際し宮中より御安産の御祈願を仰せつかり、秋季大祭当日(旧暦九月二十二日)皇子の無事御降誕あらせられる。明治元年、明治天皇大阪行幸の折当社に御親拝になり、境内での相撲を天覧遊ばされる。

昭和十一年官幣中社に列せられる。

旧町名継承碑

『渡辺町』当町は明治初頭、大坂三郷北組の南渡辺町・椹木町・西笹町および南組の上難波町の各一部であったが、明治五年三月椹木町の一部が横堀五丁目に、西笹町が横堀六丁目に、上難波町の一部が上難波北之町。同二二年四月市制施行にともない大阪市東区に編入された。大正三年九月上難波北之町の一部が一部が北久宝寺町五丁目の一部となり、昭和五年九月南渡辺町・北久宝寺町五丁目・横堀五~六丁目の各一部をもって渡辺町となった。平成元年二月東区は南区と合区して中央区となり、同日付の住居表示の実施にともない久太郎町四丁目の一部となった。

町名は、天正年間、大阪城築城にあたり、坐摩神社が渡辺の庄(現在、中央区石町坐摩神社行宮付近)から遷座し、渡辺氏が社家として移住してきたことに由来する。平成八年二月

大阪市中央区役所