江戸 勧進相撲 発祥地

えどかんじんずもうのはっしょうち

地下鉄東西線 門前仲町駅の東 300m。富岡八幡宮の拝殿裏手に「横綱力士碑」と刻まれた 大きな石碑があり, 「横綱力士碑」の説明板が建っている。周囲には大相撲に関連する 多数の石碑群もある。

相撲の歴史は古く「日本書紀」にも記述され, 広く一般民衆の中に根付いていたと 思われる。戦国時代には, 武術としての相撲が各大名から奨励され, 織田信長も毎年 上覧相撲を行わせ, “弓取り式”“力士の四股名” ”行司”なども この時代に 始まったとされる。

江戸時代になると, 寺社が建物の修理を行うための収入を得るために, 京・大坂で 庶民的な相撲が行われるようになった。 しかし 当時の相撲はルールがあいまいだったせいか, 見物人から怪我人が出たり, 喧嘩も絶えないなどのトラブルが多く, 何度も禁令が出されたり した。その後 貞享元年(1684) に, 幕府は 春秋2回の勧進相撲を行うことを許可し, 江戸では 富岡八幡宮の境内で興行されることになり, 諸制度も確立されていった。その後 深川八幡・芝神明・浅草大護院・市ヶ谷八幡など 江戸市内各地で行われたが, 天保4年(1833) 以降は 本所・回向院が勧進相撲の定場所となった。

両国国技館が落成したのは 明治42年(1909) のことで, それ以来 国技館で行われる ようになった。

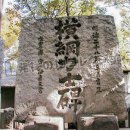

“横綱”の呼称が登場したのは 明治23年(1890) のこと。明治33年(1900) に歴代の横綱を顕彰するために 「横綱力士碑」が建立された。 この碑には 初代 明石志賀之助以降 歴代の横綱の四股名が刻まれている。新しい横綱が誕生すると, 相撲協会の立会いのもとに 刻名式 が行われ, 新横綱の土俵入りも奉納される。

しかし昭和33年(1958) に第45代若乃花で 書き込むスペースが満杯になり, 昭和58年(1983) に「横綱力士碑」の隣に 「新横綱碑」が建立された。

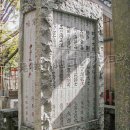

なお, 江東区教育委員会による「横綱力士碑」の説明板は 平成16年(2004) に設置されたもので, それ以前は 同じ「横綱力士碑」の名前での説明板があった。

写真

碑文

江東区指定有形文化財(歴史資料)

横綱力士碑附 陣幕・不知火顕彰碑二基 日月石寄附碑 地固め寄附碑

土台石垣 魚かし石柱日本 土台下玉垣富岡1-20-3 富岡八幡宮

この横綱力士碑は, 横綱の顕彰と相撲の歴史を伝えるため, 江戸時代最後の 横綱第12代陣幕久五郎が中心となり, 明治33年に建てられました。

古くから庶民に親しまれてきた相撲は, 江戸時代には幕府公認の勧進相撲 (寺社修復などを目的に実施)へと発展し, 大坂・京・江戸で興行として開催 されました。幕府が初めて江戸での勧進相撲を認めたのは, 貞享元年(1684) の富岡八幡宮境内でした。その後, 明和年間(1764~71)には, 春・秋二場所のうち一場所がこの地で開催され, 享和元年(1801)までに 本場所31回を数えました。その意味で, 富岡八幡宮は 江戸勧進相撲の発祥地 といえます。

威容を誇る横綱力士碑は, 同時期に建てられた陣幕・不知火顕彰碑や周辺の 石造物(魚かし石柱, 土台下玉垣は大正末ごろ)とともに, 相撲と地域のつな がりを示す貴重な文化財です。平成16年2月

江東区教育委員会

横綱力士碑

◇建立 明治三十三年

◇重量 約五千五百貫 (約20トン)当宮では貞享元年(1684)に幕府の公 許のもと初めて勧進相撲が行われ, 以後年ニ 場所の相撲興行が定期的に行われた事により 江戸勧進相撲発祥の地として知られるように なりました。

初代明石志賀之助からの歴代横綱の名が刻 まれたこの碑は, 第十二代横綱陣幕久五郎が 発起人となり各界の協賛を得て奉納されたも のです。

なお, 正面参道・大鳥居手前左側には「大関力士碑」が建立されています。